- Les couleurs

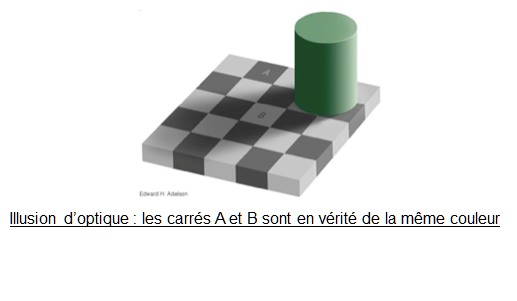

La couleur est le résultat d’une interaction entre la lumière, un objet, et l’œil de l’observateur. La vision que nous avons des objets colorés dépend de l’environnement dans lequel ils se trouvent. À travers notre œil, le cerveau analyse l’environnement qui l’entoure. Ainsi, la couleur d’un objet peut nous paraître différente rien qu’en changeant la lumière qui l’éclaire : on parle de relativité de la couleur. En effet, notre perception des couleurs est très sensible aux contrastes de luminosité, de teinte ou de saturation. Il en résulte parfois des surprises : les illusions d’optique.

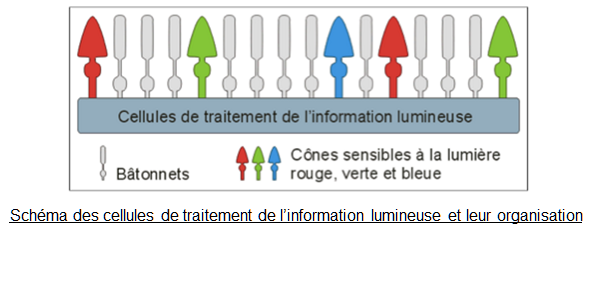

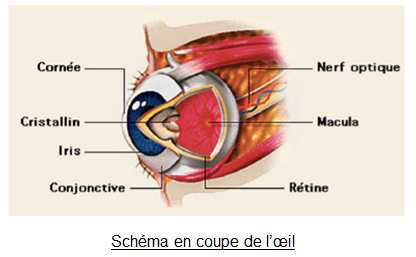

Au fond de l’œil, sur la rétine, de nombreux photorécepteurs permettent de capter la lumière. Ils transforment cette information en signal électrique qui est ensuite décodé par le cerveau pour donner la couleur. Ces photorécepteurs sont appelés : les cônes et les bâtonnets.

Comme nous pouvons le voir sur l’image ci-dessus, il y a plus de bâtonnets que de cônes, en effet ils ne représentent que 5% des photorécepteurs. Tous les photorécepteurs possèdent un pigment visuel qui absorbe certaines radiations du spectre

Les bâtonnets sont 25 à 100 fois plus sensibles à la lumière que les cônes. Il en existe environ 125 millions dans l’œil. Ils nous permettent de voir dans la pénombre, sont similaires et nous donnent une perception visuelle nuancée de gris, et donc sans couleurs. Un temps d’adaptation leur est nécessaire pour avoir une bonne vision nocturne.

Dans l’œil, il existe environ cinq millions de cônes. Ils sont moins sensibles à la lumière, mais interviennent dans la vision des couleurs et la netteté. Ils sont à base d’opsines. Ils font partie d’une famille multigénique.

Chez l’homme, la vision des couleurs repose sur trois types de cônes. Il existe des cônes constitués de pigments absorbant la lumière bleue (cônes S), d’autres absorbant la lumière verte (cônes L), et d’autres absorbant la lumière rouge (cônes M). L’usage est de qualifier les cônes bleus de S (pour short), les cônes verts de M (pour medium) et rouge de L (pour long) en référence à leur sensibilité aux courtes, moyennes et grandes longueurs d’ondes.

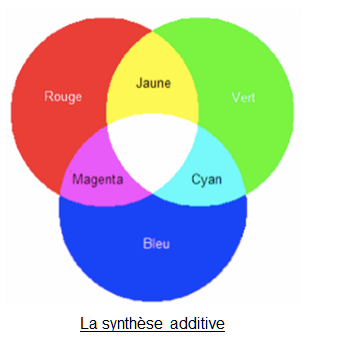

Nous observons les autres couleurs grâce à la synthèse additive des couleurs présente dans notre cerveau. L’œil humain est dit « trichromate » car il possède ces trois types de cônes. On parle de synthèse additive des couleurs quand on additionne plusieurs sources lumineuses colorées pour former une nouvelle couleur.

Dans la synthèse additive, la superposition du faisceau rouge et du faisceau bleu donne une nouvelle couleur, le magenta. On remarque également que les luminosités du rouge et du bleu s’additionnent pour donner une couleur plus claire que les primaires. La couleur la plus claire du système est le mélange de toutes les sources primaires.

Le message reçu par le cerveau est analysé et interprété. La tâche est complexe, car à partir de l’ensemble des messages reçus, le cerveau doit pouvoir retrouver les trois caractéristiques fondamentales de la couleur : la clarté, la saturation et la teinte (ou tonalité). La clarté correspond à la luminosité de l’objet observé. La saturation mesure la part de coloration de l’objet, c’est ce qui nous permet de différencier une couleur pastel d’une couleur vive. La tonalité nous renseigne sur la teinte de la couleur. Il existe 4 teintes élémentaires : le rouge, le vert, le bleu et le jaune. Chacune de ces teintes correspond à une région du spectre de la lumière.

Ces trois paramètres de la couleur nous permettent de différencier par exemple un vieux rose d’un fuchsia éclatant.

- Le relief :

Lorsque nous regardons un objet, nous sommes immédiatement capables d’estimer sa distance. Ce qui nous permet de le prendre, ou de l’éviter, grâce à la perception du relief.

Comment voyons-nous en relief?

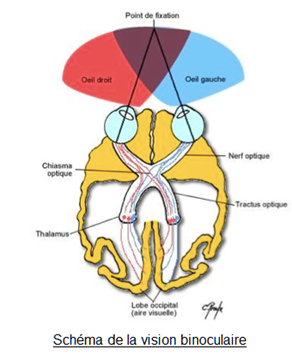

Si nous arrivons à estimer les distances, c’est parce que nous avons deux yeux. Si nous avons deux yeux, et si l’ensemble des animaux possède en général deux yeux distincts, c’est que cela permet de recréer le relief. Il suffit de fermer un œil pour se rendre compte de la perte de cette vision en relief.

Pour voir, nous disposons de trois organes : les deux yeux et le cerveau. L’image délivrée par un œil au cerveau n’est pas en relief. C’est grâce à la différence entre les deux images captées par les deux yeux que notre cerveau se construit une image spatiale de notre environnement.

Ces deux images sont différentes, c’est parce que les yeux sont écartés que les images sont différentes, et que l’on peut recréer le relief.

- La lumière :

La rétine est constituée d’une mosaïque de cellules sensibles à la lumière. Elle permet de détecter la lumière, donc de « voir » (reconnaître des formes). Certaines cellules sensibles aux couleurs vont permettre la vision en couleur.

La rétine comporte deux types de cellules photosensibles : les cônes sensibles aux couleurs, mais pas aux faibles luminosités et les bâtonnets très performants aux faibles intensités lumineuses, mais pas sensibles aux couleurs.

Au centre de la rétine sur l’axe optique, est située une zone appelée la fovéa, zone centrale de la macula, une légère fossette située au centre de la rétine : c’est à cet endroit que l’acuité visuelle est maximale. La fovéa est constituée surtout de cônes. Chacune de ces cellules photosensibles n’est reliée qu’à une seule cellule nerveuse.

Chaque couleur est associée une longueur d’onde que nous percevons plus ou moins bien. Ainsi nous sommes très sensibles au jaune mais percevons mal les bleus et les rouges.

L’indice de rendu des couleurs (IRC en pourcentage) est la capacité d’une source de lumière donnée de représenter la couleur d’un objet. Elle est basée sur une mesure relative qui classe les sources de lumière sur une échelle de 0 à 100. Un IRC de 100% indique que la lumière contient toutes les couleurs existantes (comme la lumière du jour).

La température de couleur en Kelvin (K) est une caractérisation des sources de lumière, par comparaison à un matériau idéal émettant de la lumière uniquement par l’effet de la chaleur. Ainsi plus elle est élevée, plus la lumière contient une grande quantité de couleurs (6500 K pour la lumière du jour)

De plus, grâce à l’IRC et à la température de couleur, on sait que pour que l’œil perçoive bien une lumière, il faut que celle-ci soit très « blanche » telle la lumière du jour (au moins 5000K) et contienne un maximum de couleurs visibles par l’œil (IRC au moins égal à 90).